Cette ressource fait partie du dossier pédagogique Le théâtre augmenté dont l’objectif est de proposer un outil/dispositif pour aborder cette thématique en classe.

Cet atelier permet aux professeurs d’option et de spécialité théâtre au lycée de concevoir une activité qui conjugue théâtre, son et vidéo en direct.

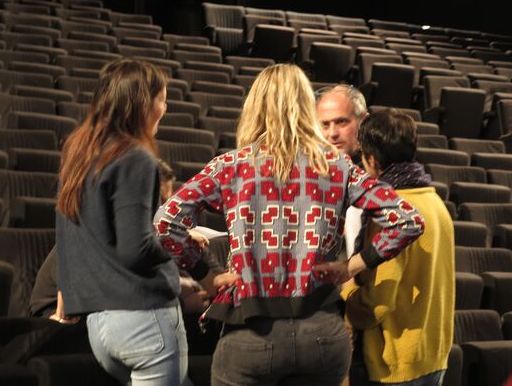

Sur le modèle de l’atelier « théâtre, vidéo et son en direct » mené par Aurélie Van Den Daele, Julien Dubuc et Grégoire Durrande avec les stagiaires du PREAC Théâtre 2018-2019, ce kit pédagogique vise à offrir aux enseignants et formateurs des pistes pour mener un atelier « théâtre, vidéo et son en direct » auprès de leurs élèves.

Comment créer une séquence de jeu introduisant l’image en direct et une composition sonore et/ou musicale au théâtre ? En combinant approche dramaturgique, compositions sonores et visuelles et jeu d’acteurs à partir d’un extrait de texte, les élèves découvrent le potentiel des technologies sur scène.

Publics concernés

À partir de 15 ans.

Pour les niveaux et disciplines ci-dessous.

- Lycée et enseignement supérieur.

- Enseignement de spécialité Théâtre.

- Enseignement optionnel Théâtre.

- Enseignement de spécialité Cinéma.

Compétences développées

- L’approche dramaturgique.

- L’approche d’une narration hybride.

- Le rapport au microphone.

- Le jeu naturaliste et le jeu face caméra.

- L’écoute des partenaires.

- Le dialogue avec les techniciens.

- La coordination dans le groupe.

Matériel

Matériel vidéo

- Une caméra numérique ou un appareil photo numérique (pour la captation vidéo).

- Un écran ou un vidéoprojecteur + un support de projection.

- Un câble HDMI de 10 mètres (permettant de relier la caméra à l’écran).

- Une carte SD.

Matériel audio

- Micro HF.

- 1 ampli.

- Des enceintes.

- Un ordinateur.

- Un logiciel pour l’enregistrement et la diffusion d’effets sonores (comme Audacity).

- Un câble jack (reliant l’ordinateur et l’ampli).

—

I/ Première étape : expliciter le dispositif sonore

Cette première étape peut être dédiée à informer les élèves de l’impact du dispositif sonore sur le jeu de l’acteur.

D’après Grégoire Durrande, concepteur sonore du collectif INVIVO, différents traitements sonores s’appliquent selon que l’on souhaite répondre au code du jeu théâtral ou au code du jeu cinématographique dans une création :

- le code de jeu théâtral : voix en direct légèrement renforcée mais sans que le volume sonore des enceintes soit plus fort que la voix des acteurs sur le plateau ;

- le code de jeu cinématographique : voix médiatisée et amplifiée de manière plus forte que celle de l’acteur sur le plateau.

Aussi, le concepteur sonore précise que le son se travaille sur différents plans spatiaux, impliquant des sources de diffusion du son variées selon l’utilisation que l’on souhaite en faire :

- les enceintes dans la salle sont privilégiées pour la diffusion de musiques, bandes sonores et amplification accentuée des sons ;

- les enceintes surplombant le proscenium permettent de diffuser les voix de manière à les situer sur le plateau ;

- les enceintes dissimulées dans la scénographie, au lointain, apportent une profondeur aux voix et aux sons diffusés.

—

II/ Deuxième étape : découverte des textes et mise en voix au micro

Cette deuxième étape vise à amener les élèves à redécouvrir leur voix, à trouver la bonne distance entre leur bouche et le microphone, à en jouer et à découvrir les effets vocaux permis par l’amplification des sons (rire, chuchotement, murmure, voix de gorge, etc.).

L’exercice consiste à mettre en voix (au micro) des extraits de textes en différents endroits du plateau (lointain, proscenium) et de la salle : jouer sur les variations de timbre, d’intonations et d’effets vocaux.

L’enjeu est de permettre à l’élève de prendre conscience des contraintes qu’impliquent l’amplification sonore sur le jeu de l’acteur, et de se les approprier. Par exemple, lorsqu’un acteur parle depuis le fond de la salle avec un micro et que le son de sa voix est diffusé par des enceintes situées sur scène, la trajectoire et la vitesse du son font que l’interprète entend l’écho de sa voix et doit nécessairement s’ajuster à cette contrainte.

Les étapes suivantes peuvent se dérouler selon un ordre aléatoire.

—

III/ Troisième étape : approche dramaturgique, définir une situation

Cette troisième étape est consacrée au choix du texte et à la définition de la situation dans laquelle les élèves souhaitent l’intégrer.

L’exercice donne lieu à une variété de propositions issues de la réflexion et des discussions des élèves. Au terme de ce temps d’échange, le groupe s’arrête sur une mise en situation du texte relativement précise.

—

IV/ Quatrième étape : approche de la vidéo, opérer des choix

Cette quatrième étape vise à faire évoluer la situation définie précédemment et à arrêter des choix dans son déroulement.

L’exercice donne lieu à des échanges entre les élèves et aux premières mises en jeu. Les rôles et les actions de jeu de chacun se calent et se déploient au plateau. De nouvelles possibilités apparaissent en fonction de ce que le retour vidéo permet de mettre en avant. Les élèves sont alors amenés à ajuster ou amplifier leur gestuelle, leur mouvement, leurs expressions faciales, en fonction du dispositif et des choix de cadrage.

—

V/ Cinquième étape : conception sonore, affiner la proposition

Cette cinquième étape a pour objectif de penser la création de la saynète dans sa dimension vocale et sonore.

L’exercice permet aux élèves de réfléchir à la dimension sonore de leur proposition : voix amplifiée ou voix juste soutenue légèrement (cf. étape 1), introduction de musiques, mise en espace du son et des voix. Il s’agit alors pour les élèves de composer la trame des effets sonores et de réunir les effets dans un fichiers. L’utilisation d’un logiciel dédié à la création sonore (Audacity, par exemple) leur permettra de composer cette trame plus aisément et de l’agrémenter d’effets spécifiques.

—

VI/ Sixième étape : répétition et représentation des propositions

Cette sixième étape est dévolue à la présentation des propositions.

Elle pourra aboutir sur un temps d’échange au cours duquel les élèves pourront partager leurs expériences respectives et réfléchir à la manière dont les technologies du son et de l’image ont eu un impact sur la construction narrative de la situation, sur leur interprétation, leur rapport à l’espace visuel et à l’espace sonore.

Découvrez ci-dessous une restitution faite par des stagiaires et filmée par Edwige Perrot.

—

Pour aller plus loin

Vous pouvez retrouvez le compte rendu de cet atelier ci-dessous au format PDF.

Et retrouvez également trois autres comptes rendus d’ateliers du séminaire 2019 en lien avec la thématique du théâtre augmenté.

L’AUTEURE

Edwige Perrot est professeure-relais pour le PREAC Théâtre à Lyon et titulaire d’un doctorat en études théâtrales (Paris 3). Elle enseigne les lettres modernes et le théâtre au lycée Condorcet à Saint-Priest.

COORDINATION DE LA RESSOURCE

Théâtre Nouvelle Génération